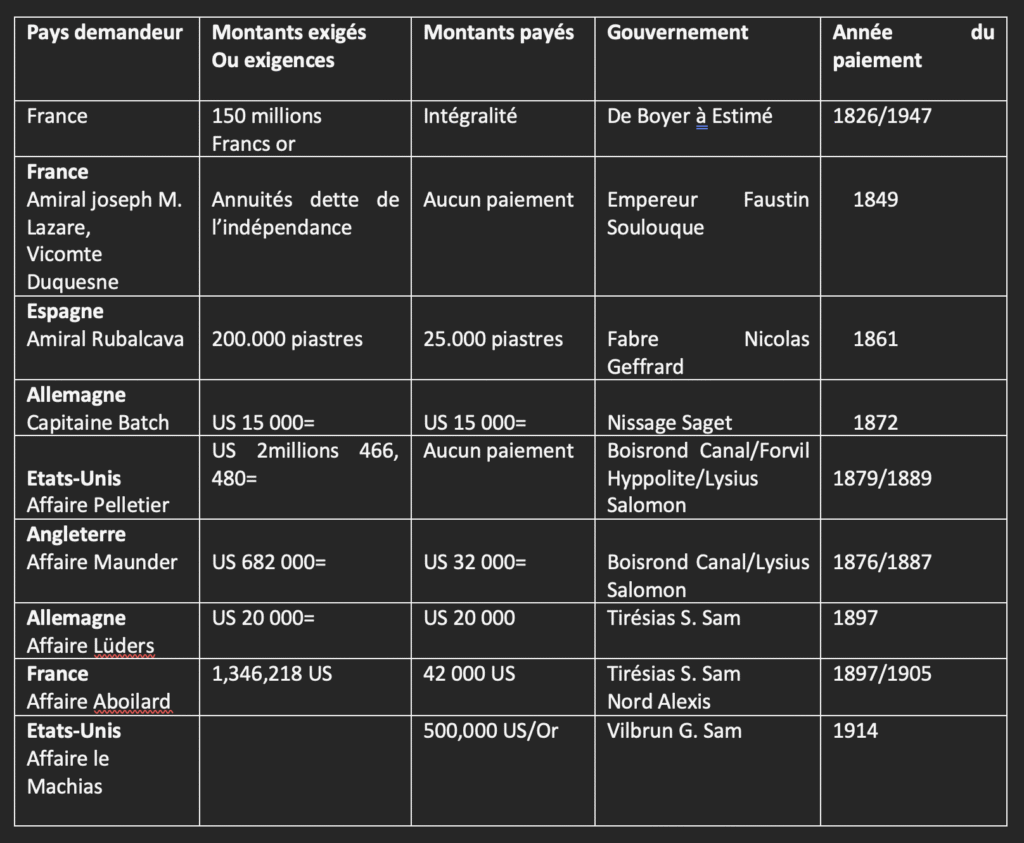

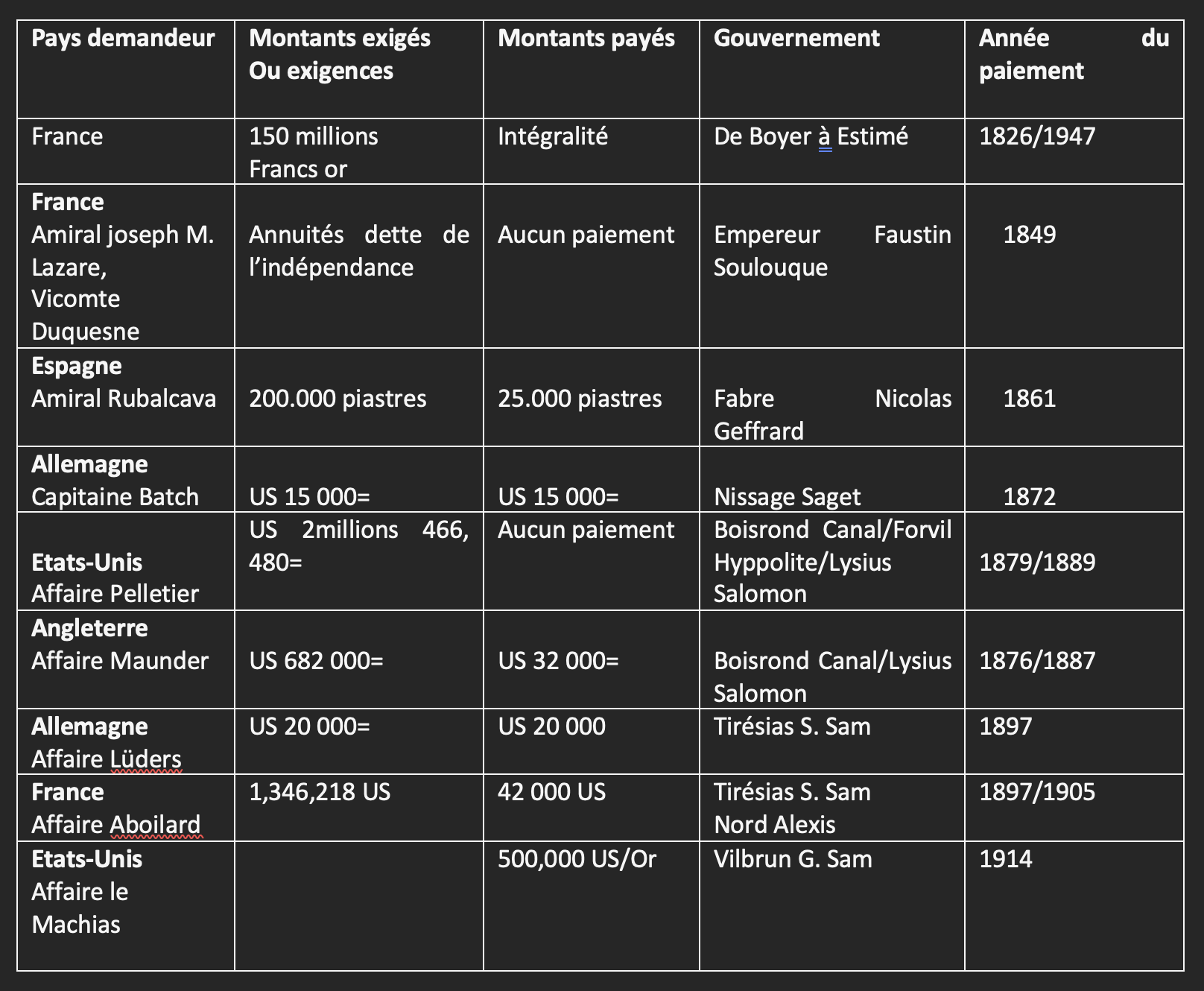

Liste des demandes de rançons des puissances étrangères à Haiti au 19ème siècle et au début du 20ème

Par Myrtha Gilbert*, professeure enseignante

Haiti, après avoir obtenu son indépendance en 1804, avait fait face à des défis majeurs, notamment le poids écrasant des rançons imposées par des puissances étrangères. Considérée comme le pays le plus pauvre de l’hémisphère, Haiti a dû faire face à des demandes de compensations financières exorbitantes, notamment celle de la France en 1825, qui a exigé une indemnisation pour « perte de biens » suite à l’abolition de l’esclavage. Ces rançons ou tentatives de chantage ont eu des conséquences dévastatrices sur l’économie et le développement du pays, plongeant la nation dans un cycle de dette, d’isolement et de pauvreté qui perdure encore aujourd’hui. Mme Myrtha Gilbert passe en revue ces demandes de rançon que les puissances impériales avaient faites contre la jeune nation haïtienne. Texte soumis à RFC ce 1er mai 2025.

1-La dette de l’indépendance haïtienne est sans doute l’histoire la plus connue de la société haïtienne, pa rmi la longue liste des exigences de rançon dont fit l’objet Haïti durant environ un siècle. Cette rançon a fait l’objet d’études détaillées, dont l’important ouvrage de Gusti Gaillard Pourchet : L’expérience haïtienne de la dette extérieure ou une production caféière pillée : 1875-1915. Cette dette qui est plutôt une rançon, est aujourd’hui au cœur d’un important combat pour sa restitution. En effet, sous le gouvernement du président Jean-Pierre Boyer, au mois d’avril 1825, la France imposait à Haïti, le paiement de 150 millions de francs or pour la reconnaissance de son indépendance. Sous la menace d’une flotte de 14 bateaux de guerre et 330 canons pointés sur Port-au-Prince, les dirigeants haïtiens, acculés, cédèrent sans conditions.

2-Au mois de mars 1849, L’Amiral français Joseph Marie Lazare Vicomte Duquesne, vint réclamer à bord d’un bateau de guerre, le paiement des annuités de la dette de l’Indépendance non versées depuis environ quatre ans. Menaçant de bombarder la capitale si ses exigences n’étaient pas satisfaites. Faustin Soulouque refusa d’obtempérer, à la grande satisfaction de la population haïtienne. Et l’amiral Duquesne se retira. L’Histoire a retenu cette phrase empreinte de dignité de Soulouque face à cette menace : « A la force, je répondrai par la force ».

3-Incident RUBALCAVA : 1861 (Espagne). L’Espagne voulut pénaliser le support actif du gouvernement de Fabre Nicolas Geffrard aux indépendantistes dominicains avec Luperón à leur tête ; ces derniers refusaient un retour de la Dominicanie dans le giron espagnol. Une flotte sous les ordres de l’Amiral espagnol Joaquín Gutierrez de Rubalcava mouilla dans la rade de Port-au-Prince en juillet, exigeant le paiement par Haïti d’une indemnité de 200 000 piastres et un salut de 21 coups de canon, sinon Port-au-Prince serait bombardé. Le gouvernement paya finalement 25 000 piastres et salua la flotte espagnole.

4-L’Affaire du capitaine BATCH (Allemagne) Sous le gouvernement de Nissage Saget, deux commerçants allemands, Diekman et Stupenhort prétendirent avoir subi des dommages durant les gouvernements de Geffrard et de Salnave. Un bateau de guerre allemand conduit par le capitaine Karl Ferdinand Batch, arriva à Port-au-Prince le 11 janvier 1872, réclama des indemnités de $ US 15 000 sinon, c’était le bombardement de la capitale. Nissage Saget céda. Les Allemands obtinrent gain de cause.

5-Affaire Antonio PELLETIER (USA). Le 31 mars 1861 un navire arborant le pavillon français rentra dans la rade de Fort-Liberté. Le capitaine du navire fit monter à bord plusieurs travailleurs haïtiens, alléguant qu’il y avait des réparations à faire. Il fut dénoncé par quelqu’un qui le reconnut comme un négrier qui n’était pas à son premier coup. Il avait cherché bien avant à tromper des travailleurs haïtiens pour les vendre à Cuba ou tout autre pays pratiquant encore l’esclavage. Le consul de France appelé sur les lieux, reconnut la forfaiture. En effet, le capitaine qui s’appelait Antonio Pelletier, français d’origine, ayant adopté la nationalité américaine, avait pris une fausse identité. Il fut arrêté par les autorité haïtiennes, jugé et condamné à mort pour ses forfaits répétés. Sa peine fut commuée en travaux forcés pour une durée de 5 ans. Deux ans plus tard, il fut transporté à l’hôpital pour cause de maladie. Il en profita pour s’enfuir à la Jamaïque. De retour aux Etats-Unis, il chercha l’appui des autorités américaines. En 1879, sous la présidence de Boisrond Canal, le gouvernement du président américain Rutherford B. Hayes, réclama la somme de US $2 millions 466 480 (deux millions quatre cent soixante-six mille quatre cent quatre-vingts) dollars pour dédommager le dit Pelletier. Le gouvernement haïtien protesta vigoureusement. Cette demande traîna jusque sous le gouvernement de Florvil Hyppolite. En 1889, Thomas Francis Bayard, secrétaire d’Etat américain sous le gouvernement de Stephen Grover Cleveland, considérant la gravité des fautes commises par le négrier Antonio Pelletier, estima injusfiées les réclamations de ce dernier. Une instance judiciaire américaine mit fin au litige. Haïti ne paya pas.

6-Affaire Maunder (ANGLETERRE).- En 1876, sous le gouvernement de Boisrond Canal, l’Angleterre produisit une réclamation de US 682,000 (six cent quatre-vingt-deux mille) dollars, en faveur de la Vve Maunder. Cette dernière, née citoyenne haïtienne, s’était mariée à un Anglais, Joseph Maunder. Lequel, de son vivant, avait conclu un contrat avec l’Etat haïtien pour la location de l’ile de la Tortue et l’exploitation des bois d’acajou. Sa veuve qui héritait du contrat, était débitrice de l’Etat de redevances pour l’exploitation des bois pendant 5 ans. L’Etat Haïtien avait donc annulé la concession pour dettes. Le gouvernement anglais obtint finalement des indemnités de $32 000 Livres sterling en faveur de la demanderesse sous le gouvernement de Salomon en 1887, soit 11 ans plus tard.

7-Affaire Lüders (ALLEMAGNE) Sous le gouvernement de Tirésias Simon Sam, le 21 septembre 1897, un commerçant allemand nommé Emile Lüders, maltraita un policier haïtien. Il fut condamné par le tribunal de simple police à un mois de prison. L’affaire alla en appel et Lüders fut condamné à un an de prison le 14 octobre 1897, considérant qu’il y a eu rébellion et voies de fait. A noter qu’il n’était pas à son premier délit. Mais le chargé d’Affaires allemand réclama sa libération ainsi que la révocation des agents de police et des juges impliqués dans l’affaire. Finalement, Emile Lüders fut gracié et partit pour l’étranger le 22 octobre 1897. N’ayant pas obtenu satisfaction, en ce qui concerne la demande de révocation des agents publics, deux navires de guerre allemands, la Charlotte et le Stein se présentèrent dans la rade de Port-au-Prince le 6 décembre 1897, menaçant de bombarder la capitale. Ils exigèrent du gouvernement haïtien, une lettre d’excuse, une rançon de $20 000 et un salut de 21 coups de canon.

Selon le diplomate Jacques N. Léger, la population de Port-au-Prince était disposée à se battre et ne voulut point que le gouvernement s’humiliât. Mais, le président Sam baissa les bras et s’exécuta.

8-Affaire Aboilard. (France) Louis Aboilard est un ingénieur francais qui a travaillé dans la construction et la gestion de l’usine électrique de Jacmel en 1896, une initiatve du député Alcius Charmant, selon contrat signé avec l’Etat haïtien qui lui avait fourni l’essentiel des ressources nécessaires aux chantiers. Après inauguration de la centrale, Calisthène Fouchard, ancien ministre des Finances de Florvil Hyppolite, racheta, argent comptant, tous les droits liés à la nouvelle usine électrique de Jacmel. Une affaire prometteuse selon lui. Notons que ce genre de combine était une coutume de l’époque. Après l’incendie de la ville de Jacmel en août 1996 et suite à l’interruption du service électrique, l’État haïtien refusa de verser les subventions prévues dans le contrat. Calisthène Fouchard se croyant lésé, chercha l’appui des Français pour se faire dédommager. C’est ainsi que l’ingénieur français Louis Aboilard devint son créancier. L’affaire traîna longtemps et aboutit finalement en justice. L’ingénieur Aboilard, soutenu par la France dans son rôle de demandeur, mena la question devant le comité d’arbitrage. Comité ad hoc, siégeant en France, composé d’un haïtien choisi par l’Etat haïtien et de deux français. L’ingénieur Aboilard présenta un mémoire et réclama de l’Etat haïtien la somme de 1million 346. 218 dollars américains (un million trois cent quarante-six mille deux cent dix-huit) devant être versés en une seule fois. L’Etat haïtien présenta également son argumentaire. Un an plus tard, le tribunal prononça son verdict. L’Etat Haïtien devait verser à l’ingénieur Aboilard, la somme de 42 184 dollars US (quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) en deux versements.

9-Affaire le Machias : Etats-Unis d’Amérique du nord : Un cas de vol à mains armées

Le 17 décembre 1914, des marines américains débarquent furtivement de la canonnière le Machias et s’emparent de 500 000 (cinq cent mille) dollars or américains, des coffres-forts de la Banque Nationale, appartenant à l’Etat Haïtien. Montant qui fut transféré à la National City Bank de New York. Les protestations du gouvernement haïtien d’alors, n’ont eu aucun effet. Rappelons que le président de la National City Bank s’appelait Roger Farnham et selon de nombreux historiens, c’est lui qui dictait la politique du Département d’Etat en ce qui concerne Haïti. Il était d’ailleurs vice-président de la Ciy bank et « incontournable sur le marché financier Haïtien » depuis l’emprunt de 1910. Selon Alain Turnier « Cet affront à la souveraineté de la part du Département d’Etat, prétendait surtout nous humilier, mettre au clair sa décision de contrôle et de domination et l’inutilité de toute résistance ».

*Enseignante, chercheure

Bibliographie sélective

Castor Suzy, L’occupation américaine d’Haïti. Imprimerie Henri Deschamps, Port-au-Prince Haïti, 1988 ;

Charmant Rodolphe (Dr), La vie incroyable d’Alcius Charmant. Première Edition, Presses de la Société d’Editions et de Librairie ; Port-au-Prince Haïti, juin 1946 ; deuxième édition, Collection Bi-centenaire, 1804-2004 ;

Gaillard Pourchet Gusti, L’expérience haïtienne de la dette extérieure ou une production caféière pillée : (1875-1915) Imprimerie Henri Deschamps Port-au-Prince, Haïti, 1990 ;

Gilbert Myrtha, Haïti : mirage électric, le cas de Jacmel au 19 ème siècle. AlterPresse , 10 mai 2021 ;

Haïti, mirage électrique : Affaire Aboilard, AlterPresse 16 mai 2022.

Léger Jacques Nicolas, Haïti, son histoire et ses détracteurs ;Neale Publishing Company 1907 ;

Ménos Solon, L’affaire Lüders, Imprimerie J. Verrollot, Port-au-Prince Haiti[

Recueils des sentences arbitrales. Affaire Aboilard, France-Haïti ; 26 juillet 1905, volume XI, pp 71-82.

Share this content:

Laisser un commentaire